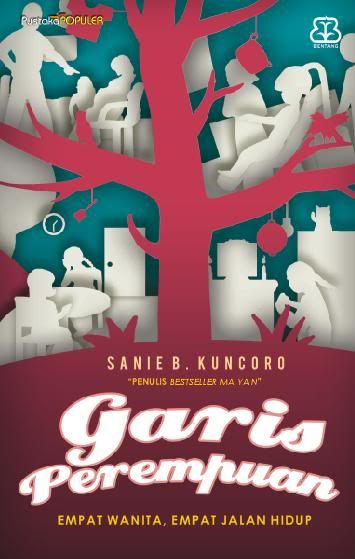

Judul Buku: Garis Perempuan

Penulis: Sanie B. Kuncoro

Tebal: x+378 hlm; 20,5 cm

Cetakan: 1, Januari 2010

Penerbit: Bentang

Empat Perawan Menguak Takdir

Setiap perempuan adalah perawan. Sudah jalannya seorang perempuan menjadi perawan. Kecuali meninggal sebelum mendapatkan haid, seorang perempuan akan atau pernah menjadi perawan. Itulah yang tergambar sebagai titik tolak utama novel perdana pengarang perempuan berpseudonim Sanie B. Kuncoro ini.

Lebih

lanjut Sanie mengungkapkan, bahwa keperawanan adalah milik berharga

seorang perempuan. Kepada siapa yang punya keperawanan akan

mempersembahkan selaput daranya, merupakan hak prerogatifnya. Tidak ada

yang bisa menentukan, termasuk orang yang melahirkannya. Kecuali,

tentu saja, nasib. Itulah yang menjadi modal utama novel bertajuk Garis Perempuan ini.

Adalah empat orang perawan, iniren dan congkouren,

yang menjalin persahabatan sejak belia. Ranting, putri seorang janda

penjual karak (kerupuk beras); Gendhing, anak dari pasutri buruh cuci

dan tukang becak; Tawangsri, anak gadis seorang pedagang batik yang

bersuamikan seorang lelaki yang tidak bisa diandalkan; Zhang Mey, gadis

Tionghoa yang memiliki ayah seorang pengusaha dan ibu juragan becak.

Meski

sehati, mereka memiliki nasib yang berbeda. Ranting, terlahir dalam

kemiskinan dan tanpa ayah berhenti sekolah sebelum lulus SMA dan

menggantikan ibunya yang sakit sebagai penjual karak. Ketidakmampuan

mereka membayar biaya operasi penyakit yang kian parah memperhadapkan

Ranting pada pilihan sulit: membiarkan ibunya meninggal atau

menyerahkan keperawanannya kepada lelaki setengah baya yang menawarkan

pelunasan biaya rumah sakit dan rumah yang lebih layak selaku istri

ketiga. Ia pun menyerahkan dirinya pada apa yang ia percaya sebagai

takdir. "Mungkin inilah cara Tuhan berbelas kasihan

kepadaku. Tidak ingin dilihat-Nya aku sengsara menjajakan karak

selamanya dan ingin diberikan-Nya kehidupan yang lebih baik dengan

menjadi istri juragan. Bahwa kehidupan yang lebih baik secara financial

itu kuperoleh dengan menjadi istri ketiga, barangkali memang begitulah

takdirku," katanya (hlm. 86, dengan sedikit koreksi).

Namun, setelah keperawanan ia persembahkan di ranjang perkawinan

kepada lelaki separuh baya yang tidak ia cintai, ia berubah pandangan, "Aku tidak mau menjadi istri Basudewo selamanya. Terlalu murah hargaku kalau harus kuberikan seluruh hidupku kepadanya." (hlm. 96).

Nasib

Gendhing sedikit lebih lumayan dari Ranting. Namun, meskipun masih

berorangtua lengkap dan lulus SMA, ia tidak bisa menjangkau impiannya

dari lembar halaman iklan Koran. Beruntung, ia bisa bekerja di salon

milik majikan ibunya sambil menunggu pekerjaan lain yang sesuai dengan

harapannya. Sebagai perempuan yang disebut-sebut memancarkan naraiswara

(cahaya rahasia yang dipancarkan Ken Dedes), Gendhing berusaha

mengelak dari godaan para lelaki pesolek yang mengunjungi salon.

Sayangnya, nasib menyingkapkan takdirnya: ia bukan ratu atau dewi,

tetapi prajurit yang memiliki kekuatan melaksanakan tugas yang

dibebankan padanya dan mempertaruhkan dirinya atas nama kesetiaan.

Ketika ibunya bertindak ceroboh dan terlilit utang, Gendhing

memutuskan, "Aku tidak akan menjadikan diriku sebagai

perempuan lain bagi seorang laki-laki, dengan atau tidak berdasarkan

perkawinan yang sah. Yang kulakukan ini adalah transaksi. Cukup satu

kali kulakukan, dia ambil perawanku, kuterima uangnya, lalu selesai." Gendhing

pun pasang harga pada seorang lelaki separuh baya kesepian setelah

meyakinkan dirinya bahwa komodifikasi tubuh yang akan ia lakukan

adalah, "…. Politik keperawanan, mengeksplorasi darah

perawan demi sebuah timbal balik yang berdaya guna untuk kehidupan yang

lebih baik, secara ekonomi." (hlm. 198).

Baik

Ranting maupun Gendhing mengorbankan hak prerogatifnya demi untuk

menyelamatkan keluarga dari masalah yang lebih besar lagi.

Tidak

demikian nasib kedua sahabat mereka yang lain, Tawangsri dan Zhang

Mey. Kedua perawan ini bisa lulus SMA dan memasuki perguruan tinggi

karena ditopang kemampuan finansial yang memadai. Bagi mereka, walau

tidak sepenuhnya, ada keleluasaan untuk mempersembahkan keperawanan

kepada lelaki yang mereka inginkan.

Ketika bertemu dengan seorang lelaki yang mampu memuaskan kerinduannya akan kasih sayang ayahnya, dan setelah melewati pembicaraan mengenai keperawanan dengan lelaki tersebut, Tawangsri memutuskan, "Akan

kupergunakan hak pilihku untuk menentukan siapa laki-laki pertamaku.

Sama seperti seorang laki-laki memilih perempuan pertamanya. Tidak ada

keharusan bagiku untuk tetap menjadi perawan demi sebuah pernikahan.

Menjadi tetap perawan atau tidak adalah suatu pilihan dan aku hanya akan

melakukannya dengan seseorang yang kuinginkan, dengan atau tanpa

pernikahan." (hlm.274). Namun, ketika gayung bersambut, apakah

lelaki itu akan memperoleh keperawanan Tawangsri yang menurutnya bagai

mitos?

Sampai

mengenal lelaki idamannya, Zhang Mey dibayang-bayangi tradisi

saputangan yang harus ia lewati sebagai perawan Tionghoa. Ketika ia

menikah dengan laki-laki yang dikenan keluarga, ibu mertuanya akan

menyiapkan saputangan putih untuk menampung darah perawannya. Sungguh

bukanlah yang Zhang Mey harapkan, karena ia memiliki pilihan lain,

seorang lelaki berlainan etnis yang mencintainya. Seorang

laki-laki yang tidak masuk perhitungan orangtuanya untuk menjadi

penerima keperawanan anak perempuan mereka. Pada puncak

ketakberdayaannya, Zhang Mey berujar, "… aku akan

melaksanakan kewajibanku, menjalani tradisi atas nama kehormatan

keluarga, menjadi pengantin yang perawan bagi seorang laki-laki yang

terpilih sebagai suamiku pada masa nanti." (hlm. 351)

Topik keperawanan sudah pasti bukanlah hal yang baru dalam dunia fiksi Indonesia. Namun, Garis Perempuan

memiliki berbagai kelebihan sebagai sebuah fiksi tentang keperawanan.

Berbicara mengenai keperawanan (dan mempersembahkan keperawanan), mau

tidak mau, akan mengarah pada perbincangan aktivitas seksual. Sebagai perempuan, boleh dikatakan, Sanie B. Kuncoro

adalah pencerita yang terkendali. Kendati terbuka peluang baginya

untuk mengeksplorasi seksualitas secara lebih gamblang, Sanie tidak

mengambil pilihan ini. Hal ini mengindikasikan bahwa meski mengangkat tema seks, semua pengarang pasti memiliki filter. Dalam hal ini, tidak ada istilah munafik ataupun dilakukan demi sesuatu yang disebut 'seni'. Bagi pembaca dewasa –dan novel ini memang untuk pembaca dewasa, yang tidak eksplisit pun sudah bisa dipahami.

Berbekal

sekian tahun menulis fiksi, memproduksi rangkaian kalimat cantik tidak

menjadi kesulitan bagi Sanie. Penulisannya yang cenderung puitis

sekalipun menjabarkan tragedi memberikan daya tarik yang emosional.

Sanie memiliki kekayaan diksi dan kekuatan metafora yang tidak selalu

bisa didapatkan dari pengarang perempuan lain dalam ranah olah kata

fiksi Indonesia. Meskipun harus diakui bahwa

kerap kekayaan diksi yang ditampilkan Sanie dalam berbagai dialog

kurang realistis. Karakter yang berbicara terasa janggal untuk bermain

kata-kata canggih. Akibatnya, sangat terasa jika para karakter ini terlepas dari perwatakan dan latar yang sesungguhnya telah dirancang dengan unggul.

Garis Perempuan

sudah jelas bukanlah novel dengan satu konflik yang kompak. Novel

beralur lurus ini adalah bagai empat novelet yang dikolaborasi menjadi satu.

Kisah hidup keempat perawan yang berusaha menguak takdir masing-masing

ini dibentangkan satu demi satu dalam bagian-bagian yang judulnya

menggunakan nama-nama mereka. Tidak ada yang mengikat konflik mereka

menjadi satu; kecuali bahwa mereka sama-sama perempuan yang menjalani

kehidupan perawan dan menjalin persahabatan yang erat. Namun, ini

bukanlah kelemahan dan sama sekali tidak mengganggu kenikmatan membaca.

Latar

budaya lokasi berlangsungnya novel ini harus dikukuhkan sebagai salah

satu kekuatan yang tidak bisa diabaikan dari Sanie. Sanie jelas

menguasai budaya Jawa dan Tionghoa yang menjadi akar keempat tokoh

novelnya termasuk perbedaan yang hingga saat ini masih menjadi

kesenjangan antar kedua budaya. Pembaca yang bukan Jawa dan bukan

Tionghoa tidak akan kebingungan walau terdapat percakapan dalam kedua

bahasa itu. Sanie memberikan artinya secara langsung dan menyediakan

glosarium untuk 'kata-kata sulit' ini.

Akhirnya,

sehubungan dengan problem mengenai keperawanan, yang memperhadapkan

perempuan pada makhluk bernama laki-laki, secara arif Sanie

menyampaikan bahwa memang ada laki-laki yang memandang bahwa

keperawanan adalah sesuatu yang secara mutlak berhak didapatkannya,

tetapi ada juga laki-laki, seperti Tenggar (hlm. 351) yang bisa berkata

kepada perempuan yang ia cintai, "Ketika

kau bersama seorang nanti, akan kuanggap kau hanyalah tersesat. Entah

berapa lama ketersesatanmu, kenanganmu terhadapku akan membawamu kembali

padaku".

0 comments:

Post a Comment