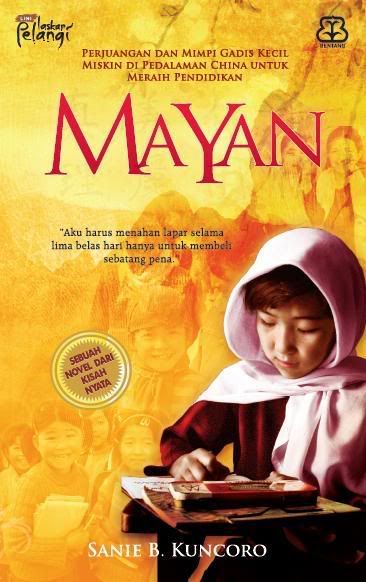

Judul Buku: Ma Yan

Penulis: Sanie B. Kuncoro

Editor: Rahmat Widada

Tebal: viii + 214 hlm

Cetakan: 1, Januari 2009

Penerbit: Bentang (Lini Laskar Pelangi)

"Kau mungkin tak bisa kembali bersekolah."

"Tega sekali Ibu kepadaku. Bagaimana mungkin aku tidak boleh bersekolah? Zaman sekarang tidak mungkin orang bisa hidup tanpa pendidikan. Bahkan petani memerlukan pengetahuan tentang cara bercocok tanam yang tepat untuk mendapatkan hasil panen terbaiknya."

Kutipan di atas merupakan potongan percakapan Ma Yan, seorang gadis kecil China dari Muslim Hui, dengan ibunya, Bai Juhua, tatkala karena alasan keuangan, ibunya menyorongkan ide untuk meninggalkan sekolah. Orangtua Ma Yan tidak memiliki dana untuk terus membiayai sekolah Ma Yan dengan seorang adik laki-lakinya di sekolah dasar Yuwang. Maka, Ma Yan diminta menerima kenyataan itu dan merelakan hanya adiknya yang bersekolah. Namun, di hadapan ibunya, Ma Yan tetap menunjukkan tekad untuk tetap bersekolah. Bahkan, untuk memperkuat tekadnya, Ma Yan menulis sepucuk surat yang dialamatkan kepada ibunya, kendati ia tahu, ibunya buta huruf.

Kisah Ma Yan tertuang dalam buku bertajuk The Diary of Ma Yan : The Struggles and Hopes of a Chinese Schoolgirl. Seperti judulnya, buku yang pertama kali diterbitkan dalam bahasa Prancis ini, merupakan catatan harian Ma Yan. Buku ini diedit dan dipublikasikan oleh Pierre Haski, seorang jurnalis asal Prancis kelahiran Tunis.

Pierre Haski mendapatkan diari Ma Yan langsung dari Bai Juhua pada Mei 2001. Saat itu, ia tengah berada di Zhangjiashu –desa yang terletak ribuan kilometer di sebelah barat laut Beijing. Bak melempar botol bersi pesan ke laut lepas, ibu Ma Yan menyerahkan tiga buku catatan harian warna cokelat dan sepucuk surat yang ditulis Ma Yan. Ada harapan yang disemai Bai Juhua. Anaknya yang bersikukuh tetap bersekolah di tengah kemiskinan akan mendapatkan pertolongan. Memang, setelah menggugat dan memohon kepada ibunya, Ma Yan tetap diizinkan bersekolah. Walaupun, untuk kekerasan hati Ma Yan ini, Bai Juhua harus meminjam uang sebesar 70 yuan dan bekerja keras sebagai pemanen fa cai di lokasi berjarak 400 km dari desanya.

Dalam catatan harian Ma Yan yang diterjemahkan He Yanping, asistennya, ke dalam bahasa Prancis, Haski menemukan hasrat yang kuat dari gadis remaja ini untuk menikmati pendidikan. Terdapat keyakinan di dalam diri Ma Yan, pendidikan akan membantu mengangkat keluarganya dari jurang kemiskinan. Sedangkan dalam surat untuk ibunya yang ditulis dengan penuh amarah di bagian belakang kantung benih buncis, Haski mendapatkan suara hati Ma Yan yang tidak terima ketika pintu baginya untuk kembali bersekolah hendak ditutup, lantaran kekeringan yang melanda desanya selama 5 tahun berturut-turut membuat orangtuanya gagal menggenggam banyak yuan. Pendidikan warga miskin memang tidak menjadi perhatian pemerintah China. Apalagi, untuk seluruh China peningkatan anggaran pendidikan kalah cepat dibandingkan anggaran pertahanan yang mencapai enam kali lebih besar. Bahkan, tewasnya 38 anak sekolah dan 4 guru di desa Fanglin (Provinsi Jiangxi di barat daya China) pada Maret 2001 dimanipulasi pemerintah sebagai perbuatan orang gila yang ingin bunuh diri. Padahal, anak-anak itu sedang membuat kembang api untuk membayar gaji guru-guru yang tertunggak secara tetap.

Artikel mengenai Ma Yan yang ditulis Haski dimuat di harian Libération pada 11 Januari 2001. Kisah gadis Muslim Hui ini mendapatkan perhatian banyak orang dan memunculkan ide untuk menerbitkan diarinya sebagai buku. Maka, lahirlah The Diary of Ma Yan, yang dijadikan sumber utama penulisan buku Ma Yan (Perjuangan dan Mimpi Gadis Kecil Miskin di China untuk Meraih Pendidikan) yang diterbitkan Penerbit Bentang Pustaka melalui lini Laskar Pelangi. The Diary of Ma Yan merupakan rekaman kegiatan dan pengalaman Ma Yan dalam dua periode. Periode pertama, 2 September hingga 28 Desember 2000, sedangkan periode kedua, 3 Juli hingga 13 Desember 2001. Bagian yang hilang di antara dua periode ini disebabkan karena kertas-kertas berisi catatan Ma Yan dipakai ayahnya melinting rokok.

Masalah pendidikan yang terjadi di Ningxia (termasuk Zhangjiashu) memang disebabkan karena negara telah lama menanggalkan segala tanggung jawab di daerah Muslim itu. Sisten pendidikan China hanya dijalankan demi kepentingan ideologi negara dan bertujuan membentuk warga komunis yang taat di beberapa tempat. Agar bisa bersekolah, orangtua dituntut bekerja keras untuk memperoleh 200 yuan dan 25 kilogram beras, yang harus disetorkan ke sekolah anak-anak mereka. Selain itu, anak-anak membutuhkan uang saku yang bisa dipakai membeli sayur guna membubuhkan sedikit rasa enak pada semangkuk nasi yang menjadi menu makanan siang di asrama sekolah.

Padahal alam di sana tidak cukup ramah. Hujan enggan turun bertahun-tahun sehingga mengakibatkan kekeringan yang memangkas sebagian besar hasil ladang. Bahkan saking kerontangnya lahan orang-orang di Zhangjiashu menyeduh teh menggunakan air dari salju yang mencair dan tayamum dengan pasir. Hasil ladang yang minim mendorong warga Muslim Hui mencari pekerjaan lain. Para ibu meninggalkan desa untuk memanen fa cai, dan suami mereka pergi ke tempat seperti Mongolia Dalam untuk bekerja di proyek konstruksi.

Dari Zhiangjiashu yang menurut Haski "agak menyerupai ujung dunia" ini, Ma Yan dan adiknya bersekolah ke Yuwang, sekitar 20 kilometer dari rumah. Kemiskinan membuat mereka mesti berpikir untuk menumpang traktor. Jalan kaki selama 4-5 jam mengundang bahaya, tetapi mereka tidak selalu punya 1 yuan untuk ongkos traktor. Maka, kerap mereka harus menempuh perjalanan dengan berjalan kaki; dalam panas terik atau dingin salju. Bukan hanya itu saja, kemiskinan membuat orangtua Ma Yan hanya sanggup membekali anak-anak mereka 1 yuan seminggu. Di asrama, mereka tidak makan pagi; makan siang hanya semangkuk nasi tanpa lauk; makan malam sekadar sepotong roti kukus yang dibuat Bai Juhua untuk konsumsi seminggu. Dengan uang saku 1 yuan, mereka bisa membubuhkan sayur ke dalam makan siang. Namun 'kenikmatan' ini tidak bisa selalu dicicip. Ketika Ma Yan menghendaki sebatang pulpen seharga 2 yuan, selama 15 hari, setiap siang, ia hanya makan nasi yang kian lama kian terasa tidak enak di lidah.

Manakala dihadapkan pada pilihan untuk meninggalkan sekolah, Ma Yan bagaikan terpuruk. Ia kecewa pada orangtuanya. Sebab, sekolah adalah harapan Ma Yan. Dengan bersekolah Ma Yan berpikir ia akan mendapatkan jalan keluar untuk mengentaskan kemiskinan keluarganya. Ma Yan tidak ingin nasibnya berakhir seperti ibunya; hanya setahun bersekolah lalu pada usia 16 tahun dinikahi seorang lelaki miskin. Ma Yan sudah berusaha untuk mengukir prestasi, walau tak bisa mengelak dari kegagalan yang membuat perkataan ibunya menyilet hatinya. "Apa gunanya segala kerja keras ayahmu? Jika kau terus mendapat nilai jelek seperti itu, kau tak layak mendapat roti yang kubuat untuk bekalmu setiap pekan. " (hlm. 106).

Kemiskinan terasa berat membebani hidup keluarga Ma Yan. Rasa sakit mesti ditepis agar bisa meraup yuan yang tak seberapa untuk bertahan hidup. Setiap tahun mereka mengejar penghasilan dengan rata-rata sekitar 400 yuan. Nilai yang begitu memprihatinkan jika dibandingkan rata-rata penghasilan tahunan China yang mencapai 6000 yuan atau Shanghai yang berkisar 33.000 yuan. Empat ratus yuan berarti setara dengan biaya sekolah dua anak dasar selama 1 semester; belum lagi kebutuhan lain. Dengan bekerja keras, hanya televisi hitam putih yang bisa mereka beli untuk menyentuhkan sedikit kesenangan dalam hidup. Maka, hari demi hari, tulang harus dibanting, meski sampai terasa lantak.

Sanie B. Kuncoro, salah satu penulis prolifik pada masa kejayaan majalah Anita Cemerlang dan yang telah memenangi lomba mengarang di sejumlah majalah terpilih untuk novelisasi kehidupan Ma Yan. Ke dalam 18 bab, Sanie menggelar kemiskinan Zhangjiashu, usaha keluarga Ma Yan untuk tetap eksis, dan perjuangan Ma Yan agar tetap bersekolah. Sudah bisa dipastikan, pembaca tidak bisa berharap menemukan kejutan dalam novel ini. Sebagai novel yang beranjak dari kisah nyata, ikhwal kehiduan Ma Yan mungkin sudah terang benderang bagi sebagian pembaca. Oleh sebab itu, diperlukan penulis yang peka, dengan kekayaan kelembutan yang mengundang simpati, untuk bisa menghidupkan kembali Ma Yan dalam bahasa kita dengan cara memikat.

Tak ragu dikatakan, Sanie B. Kuncoro yang juga menulis buku Kekasih Gelap (2006), merupakan pilihan yang tepat. Ia berhasil menganyam kisah Ma Yan dengan penuh perasaan sehingga menghasilkan efek yang menyentuh hati. Bahkan ketika mendeskripsikan ulang kemiskinan, Mao Zedong, dan fa cai, Sanie berhasil menggugah dengan kecanggihannya merangkai kalimat.

Untuk menggulirkan cerita, Sanie mengandalkan perspektif orang pertama, yaitu dengan menggunakan Ma Yan dan Bai Juhua sebagai narator. Sebagian kecil digurat dari perspektif orang ketiga, ketika Sanie menyampaikan kisah Pierre Haski. Deskripsi tentang 'Dataran yang Dahaga' dan fa cai seolah lepas dari kedua macam perspektif ini, seakan-akan Sanie sendiri yang tengah bertutur. Mungkin yang paling menarik adalah tatkala Bai Juhua, ibu Ma Yan, yang berkisah. Efek yang dihasilkan terbilang mengejutkan. Bai Juhua, yang notabene buta huruf –dan tidak pernah membaca, memiliki kecakapan bertutur dengan indah. Pemilihan perspektif ini memang keputusan Sanie sendiri dan harus diakui agak riskan. Tidak bisa dipungkiri, latar belakang pendidikan pasti berpengaruh pada cara bertutur seseorang.

Latar belakang kehidupan Bai Juhua cukup menarik disimak. Dari kehidupan sederhana, menikahi Ma Dongji dari keluarga melarat, Bai Juhua menceburkan diri dalam kemiskinan. Jika disimak teliti, Sanie tampaknya sedikit lengah. Hal ini berhubungan dengan Bai Juhua yang hanya mengenyam pendidikan setahun dan dipulangkan dari sekolah sehingga tetap buta huruf. Sebelumnya, Sanie menulis bahwa ayah Bai Juhua adalah "seorang yang ahli mengolah tanah pertanian dan mencukupi kebutuhan makan keluarganya dengan kesederhanaan, seorang ayah yang membiarkan anak perempuannya tumbuh tanpa pendidikan memadai karena beranggapan bahwa kaum perempuan tidak memerlukannya".(hlm 26-27). Saya menyimpulkan jika keluarga Bai Juhua sesungguhnya tidak masuk kategori miskin sehingga susah untuk mendapatkan makanan. Tetapi selanjutnya, Bai Juhua mengatakan pada anaknya bahwa ia dibawa pulang dari sekolah karena "tidak ada uang untuk membeli beras, apalagi membayar uang sekolah" (hlm. 134). Nah, saya kira, bagian kecil yang tampak kurang penting ini memang luput dari perhatian editor.

Yang pasti, novel Ma Yan adalah sebuah kisah nyata inspiratif yang layak dibaca. Ia mengingatkan pembaca bahwa masih ada manusia yang tidak gampang mendapatkan kesempatan mengenyam pendidikan formal sekalipun mereka sangat mendambakannya. Karenanya, bagi yang memiliki kesempatan, seharusnya memanfaatkan kesempatan sebaik-baiknya. Mungkin, kerelaan Ma Yan berjalan kaki 5 jam mencapai sekolah, ketegaran Ma Yan menahan keinginan perutnya demi sebatang pena, uraian air mata Ma Yan untuk mempertahankan haknya sebagai anak yang perlu bersekolah, akan mengetuk hati pembaca yang masih sedang bersekolah dan kerap tergoda sehingga mengabaikan kesempatan yang ada. Namun, membaca kisah Ma Yan mungkin akan melahirkan pertanyaan bagi kita semua: apakah sistem pendidikan di negara kita telah bisa merespons dengan baik keinginan bersekolah semua anak Indonesia? Jangan-jangan malah ada banyak anak Indonesia yang nasibnya lebih malang dari Ma Yan. Yang tidak pernah terlintas untuk menulis diari karena tidak punya buku dan pena, dan tak pernah memiliki kesempatan untuk berbicara di televisi nasional serta menghadiri acara Book Fair di Paris.

Kisah Ma Yan tertuang dalam buku bertajuk The Diary of Ma Yan : The Struggles and Hopes of a Chinese Schoolgirl. Seperti judulnya, buku yang pertama kali diterbitkan dalam bahasa Prancis ini, merupakan catatan harian Ma Yan. Buku ini diedit dan dipublikasikan oleh Pierre Haski, seorang jurnalis asal Prancis kelahiran Tunis.

Pierre Haski mendapatkan diari Ma Yan langsung dari Bai Juhua pada Mei 2001. Saat itu, ia tengah berada di Zhangjiashu –desa yang terletak ribuan kilometer di sebelah barat laut Beijing. Bak melempar botol bersi pesan ke laut lepas, ibu Ma Yan menyerahkan tiga buku catatan harian warna cokelat dan sepucuk surat yang ditulis Ma Yan. Ada harapan yang disemai Bai Juhua. Anaknya yang bersikukuh tetap bersekolah di tengah kemiskinan akan mendapatkan pertolongan. Memang, setelah menggugat dan memohon kepada ibunya, Ma Yan tetap diizinkan bersekolah. Walaupun, untuk kekerasan hati Ma Yan ini, Bai Juhua harus meminjam uang sebesar 70 yuan dan bekerja keras sebagai pemanen fa cai di lokasi berjarak 400 km dari desanya.

Dalam catatan harian Ma Yan yang diterjemahkan He Yanping, asistennya, ke dalam bahasa Prancis, Haski menemukan hasrat yang kuat dari gadis remaja ini untuk menikmati pendidikan. Terdapat keyakinan di dalam diri Ma Yan, pendidikan akan membantu mengangkat keluarganya dari jurang kemiskinan. Sedangkan dalam surat untuk ibunya yang ditulis dengan penuh amarah di bagian belakang kantung benih buncis, Haski mendapatkan suara hati Ma Yan yang tidak terima ketika pintu baginya untuk kembali bersekolah hendak ditutup, lantaran kekeringan yang melanda desanya selama 5 tahun berturut-turut membuat orangtuanya gagal menggenggam banyak yuan. Pendidikan warga miskin memang tidak menjadi perhatian pemerintah China. Apalagi, untuk seluruh China peningkatan anggaran pendidikan kalah cepat dibandingkan anggaran pertahanan yang mencapai enam kali lebih besar. Bahkan, tewasnya 38 anak sekolah dan 4 guru di desa Fanglin (Provinsi Jiangxi di barat daya China) pada Maret 2001 dimanipulasi pemerintah sebagai perbuatan orang gila yang ingin bunuh diri. Padahal, anak-anak itu sedang membuat kembang api untuk membayar gaji guru-guru yang tertunggak secara tetap.

Artikel mengenai Ma Yan yang ditulis Haski dimuat di harian Libération pada 11 Januari 2001. Kisah gadis Muslim Hui ini mendapatkan perhatian banyak orang dan memunculkan ide untuk menerbitkan diarinya sebagai buku. Maka, lahirlah The Diary of Ma Yan, yang dijadikan sumber utama penulisan buku Ma Yan (Perjuangan dan Mimpi Gadis Kecil Miskin di China untuk Meraih Pendidikan) yang diterbitkan Penerbit Bentang Pustaka melalui lini Laskar Pelangi. The Diary of Ma Yan merupakan rekaman kegiatan dan pengalaman Ma Yan dalam dua periode. Periode pertama, 2 September hingga 28 Desember 2000, sedangkan periode kedua, 3 Juli hingga 13 Desember 2001. Bagian yang hilang di antara dua periode ini disebabkan karena kertas-kertas berisi catatan Ma Yan dipakai ayahnya melinting rokok.

Masalah pendidikan yang terjadi di Ningxia (termasuk Zhangjiashu) memang disebabkan karena negara telah lama menanggalkan segala tanggung jawab di daerah Muslim itu. Sisten pendidikan China hanya dijalankan demi kepentingan ideologi negara dan bertujuan membentuk warga komunis yang taat di beberapa tempat. Agar bisa bersekolah, orangtua dituntut bekerja keras untuk memperoleh 200 yuan dan 25 kilogram beras, yang harus disetorkan ke sekolah anak-anak mereka. Selain itu, anak-anak membutuhkan uang saku yang bisa dipakai membeli sayur guna membubuhkan sedikit rasa enak pada semangkuk nasi yang menjadi menu makanan siang di asrama sekolah.

Padahal alam di sana tidak cukup ramah. Hujan enggan turun bertahun-tahun sehingga mengakibatkan kekeringan yang memangkas sebagian besar hasil ladang. Bahkan saking kerontangnya lahan orang-orang di Zhangjiashu menyeduh teh menggunakan air dari salju yang mencair dan tayamum dengan pasir. Hasil ladang yang minim mendorong warga Muslim Hui mencari pekerjaan lain. Para ibu meninggalkan desa untuk memanen fa cai, dan suami mereka pergi ke tempat seperti Mongolia Dalam untuk bekerja di proyek konstruksi.

Dari Zhiangjiashu yang menurut Haski "agak menyerupai ujung dunia" ini, Ma Yan dan adiknya bersekolah ke Yuwang, sekitar 20 kilometer dari rumah. Kemiskinan membuat mereka mesti berpikir untuk menumpang traktor. Jalan kaki selama 4-5 jam mengundang bahaya, tetapi mereka tidak selalu punya 1 yuan untuk ongkos traktor. Maka, kerap mereka harus menempuh perjalanan dengan berjalan kaki; dalam panas terik atau dingin salju. Bukan hanya itu saja, kemiskinan membuat orangtua Ma Yan hanya sanggup membekali anak-anak mereka 1 yuan seminggu. Di asrama, mereka tidak makan pagi; makan siang hanya semangkuk nasi tanpa lauk; makan malam sekadar sepotong roti kukus yang dibuat Bai Juhua untuk konsumsi seminggu. Dengan uang saku 1 yuan, mereka bisa membubuhkan sayur ke dalam makan siang. Namun 'kenikmatan' ini tidak bisa selalu dicicip. Ketika Ma Yan menghendaki sebatang pulpen seharga 2 yuan, selama 15 hari, setiap siang, ia hanya makan nasi yang kian lama kian terasa tidak enak di lidah.

Manakala dihadapkan pada pilihan untuk meninggalkan sekolah, Ma Yan bagaikan terpuruk. Ia kecewa pada orangtuanya. Sebab, sekolah adalah harapan Ma Yan. Dengan bersekolah Ma Yan berpikir ia akan mendapatkan jalan keluar untuk mengentaskan kemiskinan keluarganya. Ma Yan tidak ingin nasibnya berakhir seperti ibunya; hanya setahun bersekolah lalu pada usia 16 tahun dinikahi seorang lelaki miskin. Ma Yan sudah berusaha untuk mengukir prestasi, walau tak bisa mengelak dari kegagalan yang membuat perkataan ibunya menyilet hatinya. "Apa gunanya segala kerja keras ayahmu? Jika kau terus mendapat nilai jelek seperti itu, kau tak layak mendapat roti yang kubuat untuk bekalmu setiap pekan. " (hlm. 106).

Kemiskinan terasa berat membebani hidup keluarga Ma Yan. Rasa sakit mesti ditepis agar bisa meraup yuan yang tak seberapa untuk bertahan hidup. Setiap tahun mereka mengejar penghasilan dengan rata-rata sekitar 400 yuan. Nilai yang begitu memprihatinkan jika dibandingkan rata-rata penghasilan tahunan China yang mencapai 6000 yuan atau Shanghai yang berkisar 33.000 yuan. Empat ratus yuan berarti setara dengan biaya sekolah dua anak dasar selama 1 semester; belum lagi kebutuhan lain. Dengan bekerja keras, hanya televisi hitam putih yang bisa mereka beli untuk menyentuhkan sedikit kesenangan dalam hidup. Maka, hari demi hari, tulang harus dibanting, meski sampai terasa lantak.

Sanie B. Kuncoro, salah satu penulis prolifik pada masa kejayaan majalah Anita Cemerlang dan yang telah memenangi lomba mengarang di sejumlah majalah terpilih untuk novelisasi kehidupan Ma Yan. Ke dalam 18 bab, Sanie menggelar kemiskinan Zhangjiashu, usaha keluarga Ma Yan untuk tetap eksis, dan perjuangan Ma Yan agar tetap bersekolah. Sudah bisa dipastikan, pembaca tidak bisa berharap menemukan kejutan dalam novel ini. Sebagai novel yang beranjak dari kisah nyata, ikhwal kehiduan Ma Yan mungkin sudah terang benderang bagi sebagian pembaca. Oleh sebab itu, diperlukan penulis yang peka, dengan kekayaan kelembutan yang mengundang simpati, untuk bisa menghidupkan kembali Ma Yan dalam bahasa kita dengan cara memikat.

Tak ragu dikatakan, Sanie B. Kuncoro yang juga menulis buku Kekasih Gelap (2006), merupakan pilihan yang tepat. Ia berhasil menganyam kisah Ma Yan dengan penuh perasaan sehingga menghasilkan efek yang menyentuh hati. Bahkan ketika mendeskripsikan ulang kemiskinan, Mao Zedong, dan fa cai, Sanie berhasil menggugah dengan kecanggihannya merangkai kalimat.

Untuk menggulirkan cerita, Sanie mengandalkan perspektif orang pertama, yaitu dengan menggunakan Ma Yan dan Bai Juhua sebagai narator. Sebagian kecil digurat dari perspektif orang ketiga, ketika Sanie menyampaikan kisah Pierre Haski. Deskripsi tentang 'Dataran yang Dahaga' dan fa cai seolah lepas dari kedua macam perspektif ini, seakan-akan Sanie sendiri yang tengah bertutur. Mungkin yang paling menarik adalah tatkala Bai Juhua, ibu Ma Yan, yang berkisah. Efek yang dihasilkan terbilang mengejutkan. Bai Juhua, yang notabene buta huruf –dan tidak pernah membaca, memiliki kecakapan bertutur dengan indah. Pemilihan perspektif ini memang keputusan Sanie sendiri dan harus diakui agak riskan. Tidak bisa dipungkiri, latar belakang pendidikan pasti berpengaruh pada cara bertutur seseorang.

Latar belakang kehidupan Bai Juhua cukup menarik disimak. Dari kehidupan sederhana, menikahi Ma Dongji dari keluarga melarat, Bai Juhua menceburkan diri dalam kemiskinan. Jika disimak teliti, Sanie tampaknya sedikit lengah. Hal ini berhubungan dengan Bai Juhua yang hanya mengenyam pendidikan setahun dan dipulangkan dari sekolah sehingga tetap buta huruf. Sebelumnya, Sanie menulis bahwa ayah Bai Juhua adalah "seorang yang ahli mengolah tanah pertanian dan mencukupi kebutuhan makan keluarganya dengan kesederhanaan, seorang ayah yang membiarkan anak perempuannya tumbuh tanpa pendidikan memadai karena beranggapan bahwa kaum perempuan tidak memerlukannya".(hlm 26-27). Saya menyimpulkan jika keluarga Bai Juhua sesungguhnya tidak masuk kategori miskin sehingga susah untuk mendapatkan makanan. Tetapi selanjutnya, Bai Juhua mengatakan pada anaknya bahwa ia dibawa pulang dari sekolah karena "tidak ada uang untuk membeli beras, apalagi membayar uang sekolah" (hlm. 134). Nah, saya kira, bagian kecil yang tampak kurang penting ini memang luput dari perhatian editor.

Yang pasti, novel Ma Yan adalah sebuah kisah nyata inspiratif yang layak dibaca. Ia mengingatkan pembaca bahwa masih ada manusia yang tidak gampang mendapatkan kesempatan mengenyam pendidikan formal sekalipun mereka sangat mendambakannya. Karenanya, bagi yang memiliki kesempatan, seharusnya memanfaatkan kesempatan sebaik-baiknya. Mungkin, kerelaan Ma Yan berjalan kaki 5 jam mencapai sekolah, ketegaran Ma Yan menahan keinginan perutnya demi sebatang pena, uraian air mata Ma Yan untuk mempertahankan haknya sebagai anak yang perlu bersekolah, akan mengetuk hati pembaca yang masih sedang bersekolah dan kerap tergoda sehingga mengabaikan kesempatan yang ada. Namun, membaca kisah Ma Yan mungkin akan melahirkan pertanyaan bagi kita semua: apakah sistem pendidikan di negara kita telah bisa merespons dengan baik keinginan bersekolah semua anak Indonesia? Jangan-jangan malah ada banyak anak Indonesia yang nasibnya lebih malang dari Ma Yan. Yang tidak pernah terlintas untuk menulis diari karena tidak punya buku dan pena, dan tak pernah memiliki kesempatan untuk berbicara di televisi nasional serta menghadiri acara Book Fair di Paris.

3 comments:

Saya memiliki novel Ma Yan dalam edisi bahasa melayu. Telah lama dibeli namun sering saja tertangguh baca. Review ini bikin saya mula mengambil bukunya di rak dan mula baca. Terima kasih atas review yang sangat baik ini.

Terima kasih, Ernie, selamat membaca, semoga bisa menikmatinya

ceritanya sangat bagus.. inspiratif

Post a Comment